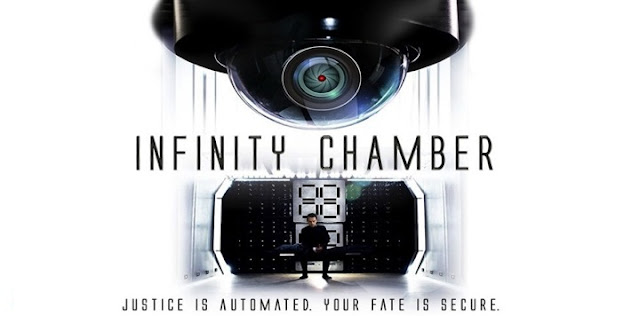

Desde o duelo mortal entre o astronauta Dave Bowman e o computador

HAL-9000 no filme “2001” de Kubrick, o cinema não havia conseguido repetir uma

luta tão icônica entre a inteligência humana e a artificial. Isso até o filme

“Inifinity Chamber” (2016), na qual o homem enfrenta a nova geração da IA: os

aplicativos e algoritmos capazes de aprender até o ponto em que poderiam saber

mais sobre nós do que nós mesmos. Um homem é raptado em uma cafeteria, para

acordar em uma cela high tech observado por uma câmera de teto: é o olho

artificial de um computador chamado Howard. Sua função: mantê-lo vivo, para

escanear suas memórias e fazê-lo repetir mentalmente em infinitas vezes o mesmo

dia em que foi raptado, para tentar achar a evidência da sua ligação com um

grupo terrorista. Um filme sobre tecnologia, sonhos e memória. Uma metáfora de

como atuais aplicativos que fazem a mediação dos nossos relacionamentos são apenas

pretextos para escanear nossos sonhos e pensamentos.

Quando

o astronauta Dave Bowman travou uma batalha com o computador HAL-9000 (a

máquina estava decidida a matar toda a tripulação da nave Discovery) no seminal

2001: Uma Odisséia no Espaço,

interações humanas com computadores ainda estavam no reino da ficção

científica.

Meio

século depois os computadores e a inteligência artificial (IA) estão

intrinsecamente ligados às nossas vidas através de sistemas ativados por voz

como Siri, Cortana ou Alexa – solicitações de pesquisas, interação com os

amigos, comprar o ingresso de um show através de computadores ou telefones

celulares que, graças aos algoritmos, aprendem e parecem conhecer mais sobre

nós do que nós mesmos.

Décadas

depois, essa é a diferença decisiva entre as conversas entre Bowman e o HAL

9000 e as nossas com iphones e sistemas de comandos de voz: lá em 2001 a

relação entre homens e máquinas era extrínseca

(máquinas existiam para dar conta de funções repetitivas – às vezes até se

rebelavam e queriam matar o seu criador).

Hoje,

nossas relações com a IA são intrínsecas:

a inteligência algorítmica aprende conosco, quer se antecipar às nossas

escolhas e decisões. Em outras palavras, pretendem mapear nosso comportamento,

escanear nossas mentes e adivinhar nossos pensamentos. No passado, a IA queria

substituir o fator humano; na atualidade, quer simula-lo a tal ponto que as

fronteiras entre homem e sistemas digitais, realidade e simulação, desapareçam.

E o homem se encontre definitivamente imerso nas interfaces e bolhas virtuais

como, por exemplo, nas redes sociais.

Mas se

no passado o conflito entre homens e máquinas tinha a ver com alguma natureza

metafísica ou épica (máquinas adquirindo alma ou inteligência), aqui em nosso

presente os algoritmos aprendem sob o comando de interesses corporativos e

políticos – vide a denúncia sobre o vazamento dos perfis do Facebook pela

Cambridge Analytics para a campanha eleitoral de Donald Trump.

Uma metáfora sobre IA atual

O

filme Infinity Chamber (2016) é uma

instigante metáfora dessa nova fase da IA: um homem aparentemente foi preso e

colocado em uma futurista prisão totalmente automatizada, controlada por um

computador chamado Howard. Na verdade, uma unidade chamada LSU – Unidade de

Suporte de Vida.

Sua

função é aprender com o prisioneiro, entrar em sua mente, devassar suas

memórias para descobrir algum segredo que interessa a um governo totalitário

chamado ISN. Aquele homem é suspeito de fazer parte do grupo de oposição

chamado de Aliança e que pretende, de alguma forma, derrubar a rede informática

que mantém o sistema de dominação do Estado.

Infinity Chamber é um filme sobre

tecnologia, sonhos e memória que em muitos aspectos lembra os temas da série Black Mirror: a morte dos meios de

comunicação social para, em seu lugar, colocarem complexos aplicativos de

namoro ou relacionamentos que são apenas pretextos para escanear nossos sonhos

e pensamentos antes de se tornarem realidade.

Um thriller

como fosse um jogo de gato e rato no qual prisioneiro e IA tentam, cada qual,

entrar na mente do outro através de um complexo jogo de criação de falsas

memórias com objetivos opostos – para o protagonista, a fuga daquela prisão; e

para a LSU Howard, extrair o segredo da mente do prisioneiro.

O Filme

Tudo

começa quando Frank (Christopher Soren Kelly) está em um cafateria observando

algumas fotografias enquadradas em uma parede. Somos chamados a atenção para

uma luz vermelha, como algo que está escaneando todo aquele ambiente. De

repente, Frank é nocauteado por algum tipo de arma neutralizadora disparada por

dois homens.

Ele

acorda em um cela de prisão futurista e estéril – a única coisa que se aproxima

de alguma ideia de conforto é uma poltrona de veludo cinza. Superada a confusão

inicial, Frank começa a conversar com uma voz humana proveniente de uma câmera

de segurança de teto.

Frank

é informado que está sendo “processado” e que é suspeito de estar envolvido em

alguma trama terrorista high tech. Para o espectador, todo os contexto social e

político é informado de forma fragmentada através de detalhes nas cenas.

A voz

aparentemente humana chama-se Howard. Diz que o seu trabalho é apenas

supervisionar o prisioneiro e mantê-lo vivo. Frank protesta sua inocência, mas

a voz diz que não tem mais nenhuma informação para dar.

Frank

vai descobrindo mais detalhes: há uma estranha máquina no fundo da cela,

girando, e que de alguma forma está prospectando suas memórias de uma forma

insidiosa – Frank é obrigado a reviver infinitas vezes aquele dia em que foi

nocauteado na cafeteria. Parece que todo aquela prisão é um dispositivo para

encontrar alguma prova do seu crime nas suas memórias.

E

Howard é essencialmente um aplicativo comum de fala mansa que abra e fecha a

porta do banheiro e fornece para Frank café, sucos e alimentos, como fosse uma

máquina de venda automática.

Com o

tempo, Frank começa a compreender os mecanismos de funcionamento da cela, de

Howard (ele parece periodicamente ser reiniciado) e do loop das memórias. Assim

como Howard, Frank aprende com elas e tenta transformar as memórias em uma

espécie de sonho lúcido: começa a interagir com Gabby (Cassandra Clark) para

tentar alterar o curso dos acontecimentos que já ocorreram. Para dessa maneira

criar falsas memórias e enganar a máquina que monitora seus neurotransmissores

e os impulsos químicos que criam as memórias.

De

fato, Frank tem algum segredo a guardar. E parece ser relacionado a uma pen

drive que esporadicamente aparece em seu loops de memória.

Porém,

a situação fica ainda mais complexa quando percebemos o dispositivo de

monitorar as memórias (ou será o próprio Howard?) também é capaz de criar

falsos loops inspirados no maior desejo de Frank: escapar daquela cela.

Fica a

sensação que todo o aparato seria uma gigantesca máquina de interrogatório

automatizada e senciente: como no mundo real, Howard e a máquina de manipulação

de memórias fariam o papel do “bom policial” e do “mal policial”, personagens

clichês nos interrogatórios policiais. Um é pior do que o outro ou serão apenas

partes de um mesmo programa?

IA hipo-utópica

Infinity Chamber é mais um exemplo do

tom atual da ficção científica: a hipo-utopia – no sentido de “futuro

insuficiente”, no qual o futuro nada mais é do que uma projeção hiperbólica das

características atuais. Sobre as distinções entre os conceitos de utopia,

distopia e hipo-utopia, leia o artigo científico desse humilde blogueiro na

revista “Cosmos e Contexto” - clique aqui.

Há

metáforas do vazio por trás das nossas interações diárias com as máquinas, lembrando

muito o tema do filme Ela (Her, 2013, clique aqui) – a criação de ambiente

aparentemente agradáveis com vozes pré-gravadas. A frieza digital no lugar das

interações humanas.

A

América governada pelo sistema totalitário da ISN formado por uma rede de

máquinas (scanners, câmeras de vigilância etc.) representa o novo arquétipo do

século XXI: Frank somos nós aqui no presente – silenciosamente sondados por

aplicativos e pelos algoritmos dos motores de busca.

Infinity Chamber possui uma narrativa

ambígua e com um final aberto que sugere que, ao final, as falsas memórias de

Howard venceram e finalmente conseguiu localizar na mente de Frank o local onde

escondeu a pen drive com um poderoso vírus, capaz de derrubar toda a rede da

ISN.

Três leituras possíveis – Aviso de Spoilers à frente

Na

verdade, há três possíveis leitura para o destino de Frank: na primeira, para

espectadores mais otimistas, a segunda fuga foi verdadeira: desta vez ele

escapa por montanhas nevadas. Frank volta para o mundo real como um homem livre

e vai à procura de Gabby. Descobre que seu nome real é Madeline. Está feliz e

joga fora a pen drive que estava escondida por trás de uma fotografia na

parede. O governo totalitário da ISN caiu e ele não precisa mais do vírus

informático. Senta-se numa mesa como Madeline e vemos uma câmera de vigilância

de teto. É Howard ou apenas mais uma câmera de segurança? Tendemos a acreditar

na segunda opção para termos um final feliz.

A

segunda leitura é pessimista: na verdade a segunda fuga também foi uma falsa

memória e Howard estava vigilante no interior da mente de Frank: finalmente

descobre a localização da pen drive e prova o envolvimento de Frank com o

atentado terrorista da Aliança.

A

terceira leitura é niilista: Frank é um paciente ligado a uma Unidade de Suporte

de Vida, assim como o seu pai: Frank tem lembranças recorrentes do pai mantido

artificialmente vivo por anos em um hospital. Não há Aliança, ISN, células

terroristas, cela ou Howard. Frank é um homem moribundo que quer fazer um

acerto de contas com suas memórias e sentimentos de culpa. Nenhum evento do

filme é real. Tudo são devaneios da mente de um homem mantido artificialmente

vivo.

Dessa

maneira, Infinity Chamber tem um

evidente sabor gnóstico: além de borrar as fronteiras entre a ilusão e a

realidade, constrói uma narrativa ambígua e irônica. Que também borra a

fronteira entre aquilo que o espectador vê na tela e o seu significado real.

Ficha

Técnica

|

Título: Infinity Chamber

|

Diretor: Travis Milloy

|

Roteiro: Travis

Milloy

|

Elenco: Christopher

Soren Kelly, Cassandra Clark, Cajardo Lindsey

|

Produção: Latest

Trick Productions, Milloy Films

|

Distribuição: XLrator Media

|

Ano: 2016

|

País: EUA

|

Postagens Relacionadas |

sábado, março 31, 2018

sábado, março 31, 2018

Wilson Roberto Vieira Ferreira

Wilson Roberto Vieira Ferreira

Posted in:

Posted in:

![Bombas Semióticas na Guerra Híbrida Brasileira (2013-2016): Por que aquilo deu nisso? por [Wilson Roberto Vieira Ferreira]](https://m.media-amazon.com/images/I/41OVdKuGcML.jpg)